2025年11月1日,宁波市第2025029-30期救护员(初级)培训班在浙江大学软件学院开展,来自宁波市红十字会的戚丽娜老师对软件学院30名师生展开了培训。通过系统的理论学习、实操训练,在场师生深入学习了心肺复苏(CPR)、自动体外除颤仪(AED)使用、气道异物梗阻处置及基础创伤救护等急救技能。

理论筑基:精讲急救核心原理,构建知识框架

培训以理论授课拉开序幕,戚老师结合生活中的真实急救案例讲解了应急救护的基本原则与操作规范,迅速调动起学员们的学习积极性。培训内容按“生命支持优先级”科学排布,先聚焦心跳呼吸骤停这一危急场景,详解心肺复苏(CPR)与自动体外除颤仪(AED)使用核心知识。

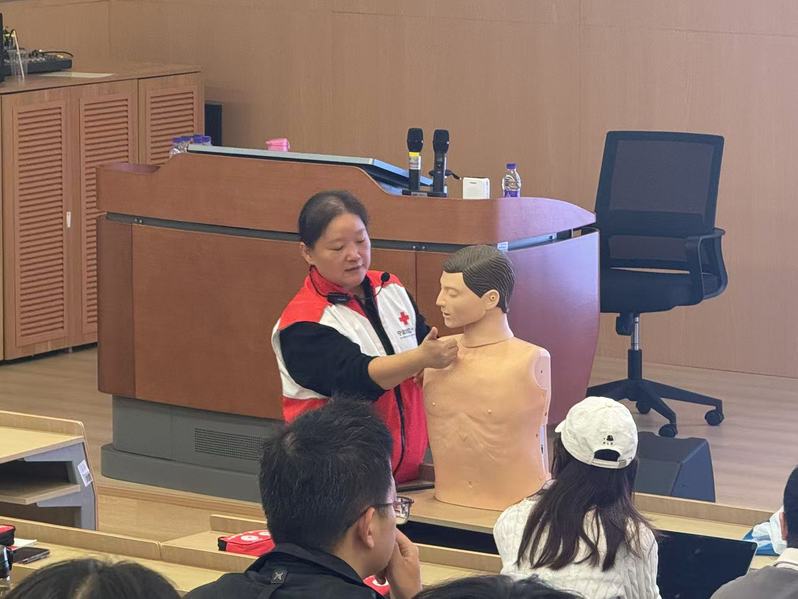

“判断呼吸时必须做到‘听、看、感觉’三要素,用面颊感受呼吸气流的同时观察胸腹部起伏,10秒内完成判断至关重要。” 戚老师逐步拆解胸外按压的深度、频率、姿势等关键参数,对AED从开机、贴放电极片到心律分析、电击实施的全流程进行讲解。随后,课程延伸至气道异物梗阻急救,老师通过现场示范,清晰展示拍背法与海姆立克急救法的动作要领,并着重强调“黄金4分钟”的急救窗口期价值。

同时,课程还覆盖校园常见意外的创伤救护知识,从出血类型识别入手,通过现场示范与讲解帮助学员们掌握止血方法、固定技巧等创伤救护知识。最后老师还讲解了头部帽式包扎、肩部燕尾式包扎、手臂悬吊带包扎等实用技巧,明确“三角巾的顶角对准伤口方向”“打结避开伤口位置”等操作规范。这些贴近校园场景的细节讲解,为后续实操环节搭建了扎实的知识框架。整场理论课既有专业指南支撑,又兼顾实用性,学员们认真记录要点,不时就疑问与老师互动交流。

实操锤炼:不同场景精准演练,打磨技能要领

实操锤炼:不同场景精准演练,打磨技能要领

为实现“从懂到会”的转化,理论授课结束后立即进入实操演练环节,教室内按技能类型设置多个实操区域,配备仿真人体模型、AED模拟机、包扎绷带等专业器材,确保学员逐项实操。

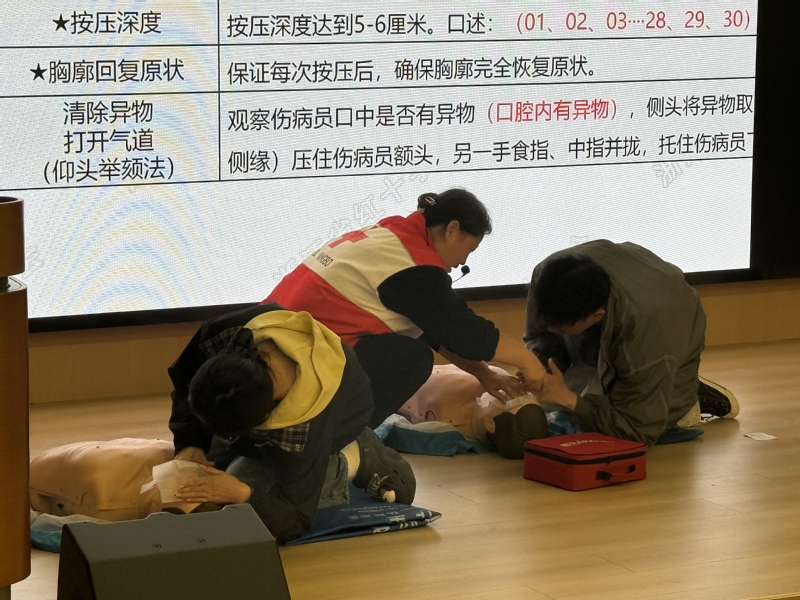

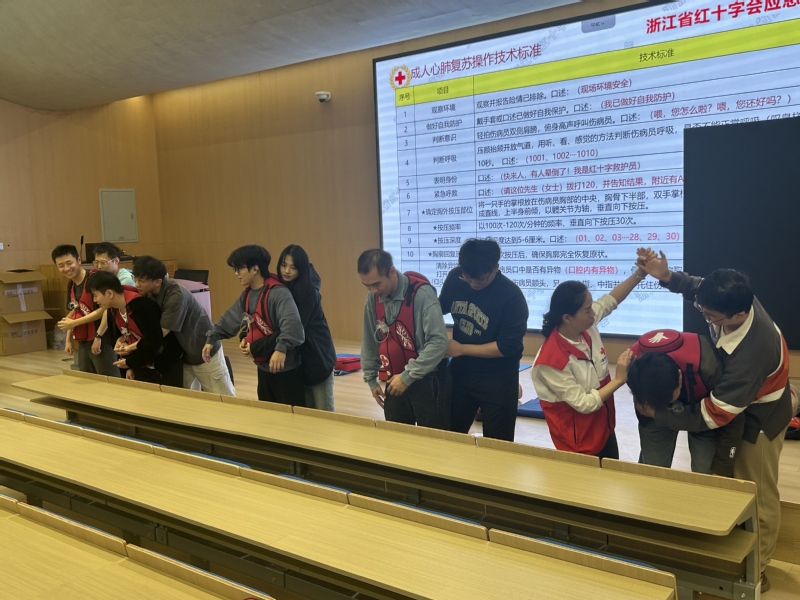

在CPR实操区,学员按照“30次按压+2次人工呼吸”标准反复练习,重点把握按压深度、频率与胸廓回弹;AED实操区里,学员们分组模拟紧急场景,从快速取机、开机播报,到精准贴放电极片并配合CPR操作,熟练掌握“除颤后立即按压”的关键要求;气道梗阻急救演练采用“情景模拟+同伴互练”模式,学员们轮流扮演施救者与被救者,在老师的指导下校准海姆立克急救法的冲击位置与力度,确保动作规范有效。

创伤救护演练则侧重“协作能力”与场景实用性,学员们以小组为单位,针对“头出血”“手臂割伤出血”“脚踝扭伤骨折”等模拟场景,分工完成止血、包扎、固定等操作,在实践中掌握“先止血后固定、先救命后治伤”的处置逻辑。整个实操过程中,老师们全程巡回指导,对共性问题集中讲解,对个性问题单独点拨,确保每个技能点都练到位、练标准。

考核验收:闭环检验实操能力,巩固培训成效

实操演练过后,培训进入考核验收环节,采用“单技能考核+综合场景检验”的方式,全面评估学员的技能掌握程度。考核内容覆盖核心技能,先对CPR、AED操作及海姆立克急救法进行单项考核,学员需要独立完成从场景判断到技能实施的全流程演示。

“按压深度稍浅,再往下沉一点,保持肘部伸直发力!”考官对每位学员的操作细节实时记录,对不规范之处当场示范纠正。刚完成考核的张同学坦言:“台下练习总觉得差不多,考核才发现细节藏着大学问,老师的指导让我真正摸清了技能要领。”

海姆立克考核现场特意模拟了校园高频场景——“食堂就餐时同学突发梗阻,双手掐喉、面色涨红”,考官通过手势和表情还原危急状态,考察学员的应急判断与快速反应能力。学员需按考核要求,先快速识别梗阻信号,立即上前站位、环抱患者腰部,双手拇指侧顶住患者上腹部,实施“快速向内上方冲击”动作,直至模拟“异物排出”。

创伤救护理论考核中学员们分组进行模拟演练,面对“模拟伤者” 的不同创伤情况,快速判断并选择合适的救护方式。考官随机抽取“头出血”“手臂割伤”等校园常见场景,指定包扎工具,学员需在规定时间内完成止血、规范包扎等操作。“头部包扎要把伤口完全覆盖,三角巾打结要放在耳后而非伤口正上方!”考官一边记录操作要点,一边针对包扎松紧度、工具使用合理性等问题进行指导,确保学员不仅会操作,更能精准适配不同创伤场景。

以训赋能:筑牢校园安全防线,强化应急能力

本次应急救护培训是学校安全教育体系的重要组成部分,特意采用“理论+实操+考核”的闭环设计,既保证了知识的专业性,又强化了技能的实用性。全天的培训不仅让师生们系统掌握了应急救护核心技能,更强化了安全责任意识。

文字:仇俊懿、张河清

摄影:仇俊懿、张河清